编者按:为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,有序推进政法队伍教育整顿,深入开展英模学习教育,选树推荐一批事迹可信、形象可亲、品格可敬、精神可学的先进典型,从即日起,省司法厅联合本报策划推出“身边的党员故事”系列报道。系列报道通过持续讲述安徽司法行政干警和法治工作者感人的事迹,全面展示党员干部时代风采,弘扬英模精神,培育和践行社会主义核心价值观,在全省司法行政系统营造学习先进、崇尚先进、争当先进的良好风尚,进而发挥先进典型的引领示范作用,不断激发全省司法行政系统广大党员干部的奋斗热情和担当精神,为我省经济社会高质量发展提供有力的法治支撑和保障。

行政复议工作者的追梦赤子心

▲贫困户给袁乾伟(中)送来感谢锦旗。

▲袁乾伟为行政执法部门上法治课。

袁乾伟,男,1981年生,现任亳州市司法局行政复议应诉科科长。

所获荣誉:

2018年,被亳州市委市政府授予“全市信访工作先进个人”称号。

这是一名司法行政人的赤子之心。他说,不能带给家乡富裕,但是可以营造一个适合投资创业的好环境;不能保证所有的执法都不出问题,但是可以保证被复议的执法案件都能得到公正的审理。他孜孜以求的,就是让家乡的父老乡亲都享受到公平正义!

秉持不服输的执拗劲

袁乾伟大学毕业后,曾在法院工作过一段时间。那时,他主要从事信访案件复查,这是难啃的“硬骨头”。袁乾伟虚心向老同志学习,不怕麻烦知难而上,硬是把一个个案件“啃了下来”。

后来,他把这种不服输的执拗劲儿带到了行政复议工作中来。2016年,他主持市级行政复议科的工作以后,当年的纠错率一度超过三县一区的总和,其后逐年降低,行政复议倒逼依法行政的效果明显。他特别注意文书质量,力求条理清晰,尤其不遗漏申请人的任何理由,每一条都充分辩法析理,做到胜败皆服。2020年,由他和同事撰写的一篇行政复议文书在省司法厅评选中获奖,并被推选至司法部参与优秀行政复议文书评选。

为了推动行政复议程序公开、透明,袁乾伟在办理行政复议案件中引入听证程序,消除群众对“民告官”案件中可能存在“官官相护”的疑虑。他先后主持了几起上百人的案件听证会,取得了良好成效。如今,亳州当地经行政复议的案件,再提起行政诉讼的明显减少。

前移关口防患于未然

随着对行政复议案件的理解愈加深刻,袁乾伟意识到关口前移的重要性:促进行政执法规范,从源头上减少行政复议案件。为此,他潜心研究相关法律法规,精心制作《民法典》宣讲课件,目前已在多家单位进行专题培训。每次讲座干货满满接地气,台下的听众纷纷表示“很受启发”。

由于其理论功底深厚,袁乾伟入选亳州市组织部“干部教育培训优秀师资”以及市《民法典》宣讲团,其编写的《法治与弟子规》课程,被人民出版社收录在亳州市微党课比赛优秀作品合编。

赞誉接踵而来,却鲜有人知晓他为此付出的努力。一个文件,他至少要审查五六遍;每个周末,他不是在办公室加班,就是在家里查找资料。去年新冠肺炎疫情来势汹汹,他顾不得休息,年初一审查了本市的疫情防控方案;年初八妻子诞下女儿,他本该在家里陪伴妻女,却依然为了工作,坚守在岗位上。

一颗热心肠投身公益

生活中,袁乾伟是个热心肠的人。从大学起,他就坚持每年义务献血。新冠肺炎疫情期间血库告急,他一次献血400毫升。作为登记在册的造血干细胞捐献志愿者,医院曾对他进行回访,问他会不会因为害怕或者家人原因临阵退缩,他掷地有声答复:“言而有信,说到做到!”

在结对扶贫工作中,袁乾伟包保了3户贫困户。其中一户的家境尤为惹人同情,上了年纪的老太太袁某因车祸身体致残,老伴已经去世,她与正在上学的孙子相依为命。几年间,袁乾伟出钱出力真心帮扶,被贫困户称为“恩人”。

宽严相济铺就“新生路”

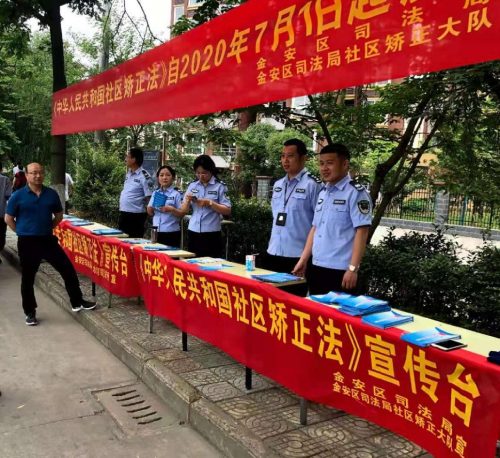

▲卢士诚(右一)组织开展《社区矫正法》宣传。

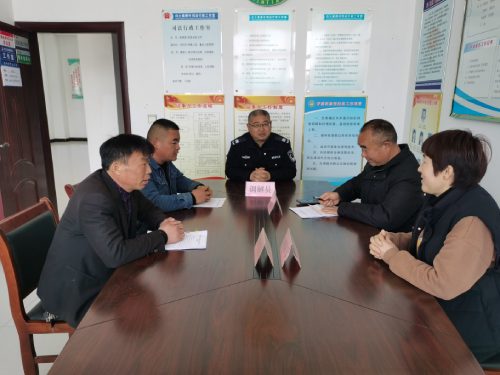

▲卢士诚主持社区矫正对象入矫宣告。

所获荣誉:

2020年,被六安市金安区司法局党总支评为“优秀共产党员”。

忠诚担当,他是社区矫正威严的守护者;铁面温情,他是迷失者知返途中的引路人。在他的带领下,金安区社区矫正大队被六安市司法局授予2019年度“社区矫正工作先进集体”荣誉称号。

探索“五心工作法”

2017年,卢士诚调任金安区社区矫正大队大队长。面对全新的挑战,卢士诚没有畏难情绪,他积极钻研有关社区矫正的法律法规,走遍全区22个司法所,精准掌握了300多名社区矫正对象第一手信息资料,为接下来工作的顺利开展打下坚实基础。

经过一段时间摸索,他总结出“五心工作法”。衔接时讲究“细心”,认真了解社区矫正对象的基本情况,严把“入口关”。管理时讲究“平常心”,做到思想教育从严,生活关怀到位,有效缓和部分社区矫正对象的对立情绪。教育时讲究“恒心”,只要有空余时间就去司法所给社区矫正对象上课,提醒他们不但“红线”不能越,而且“精神”不能萎。谈话时讲究“耐心”,在开展个体谈话时,要耐下性子当社区矫正对象的听众,让他们说出心里话。生活中讲究“关心”,当社区矫正对象工作生活遇到困难时,要尽力帮助他们,让他们感受到像家人一样的温暖。

始终绷紧“安全弦”

正是因为他处处留心,社区矫正对象试图逃脱监管的那些把戏,根本逃不过他的“火眼金睛”。

2018年4月,一名社区矫正对象到大队报到,卢士诚在对其进行日常谈话时,发现此人有异。进一步调查后发现,竟然是哥哥冒充弟弟身份,接受社区矫正监管。

兹事体大,卢士诚立即向区司法局、区检察院反映问题。两部门火速启动调查程序,多次前往社区矫正对象所在的村委会,并到原判法院调取资料。最后,在铁一般的证据面前,兄弟俩对冒名顶替的事实供认不讳。后来,脱管的社区矫正对象被撤销缓刑收监执行。

几年来,卢士诚在开展社区矫正过程中,始终绷紧“安全弦”,督促社区矫正对象严格遵守法律法规和社区矫正有关规定,依法惩处违规者。

浪子新生“掌灯人”

一方面,卢士诚坚持原则刚性执法。另一方面,他牢固树立以人为本的理念温情帮扶,为误入歧途的社区矫正对象,点亮一盏回归路上明亮的灯。

社区矫正对象王某入矫后无法继续外出务工,家庭生活负担较重。了解到王某的困难后,卢士诚经常到王某家中走访,尽己所能提供帮助。在一次交谈中,卢士诚得知王某原先有过养殖经历,有一定的养殖技术,便鼓励其养殖创业,瞄准市场需求发展特色养殖。在卢士诚的真诚鼓励下,王某燃起新生的信念,他瞄准了养殖高端市场,开始养殖孔雀。如今,王某的养殖场已初具规模。卢士诚再去走访,王某都会热情邀请他去养殖场看一看孔雀生长情况。原先的愁眉苦脸,早已化作喜气洋洋。如期解矫后,王某紧紧握着卢士诚的手激动地说:“要不是您的关心和帮助,我当初可能下不了决心。现在我不仅如期解矫,还脱了贫致了富!”

为了万家灯火更璀璨

▲丁启峰进村入户开展普法宣传。

▲丁启峰主持调处一起宅基地纠纷。

所获荣誉:

2019年,被司法部授予“全国模范司法所长”荣誉称号。

夜幕降临,万家灯火。而他依然在路上。若不是在为调解奔忙,便是刚刚结束了一场普法,或是从社区矫正对象家中走访归来。他是一个与群众整天打交道的最基层的司法行政干警,更能体会和谐安定的重要性。

把好“第一道防线”

白土镇社情复杂,环境污染、劳资、工伤事故等各类纠纷频发,有些纠纷处理不及时或处置不当,极易引发群体性事件。丁启峰带领司法所同事对全镇7个行政村的人民调解组织进行了摸底调查,在当地党委政府的大力支持下,完善了镇、村、组三级调解网络,配齐人民调解员。为了提高人民调解员的调解技能和业务水平,几年来,他组织人民调解员培训不少于30场次,培训人民调解员2000多人次。

2020年11月6日,村民代某在县经济开发区一企业务工期间发生工伤,致右上臂截肢构成四级伤残。企业先行垫付了医疗费,但在一次性伤残补助金、护理费等费用方面,与代某及家人存在较大分歧。丁启峰多次从中协商,最终促成企业和代某达成调解协议,为代某争取到各项赔偿款90余万元。

近年来,丁启峰参与调解各类矛盾纠纷200多件,调解成功率98%以上,充分发挥了人民调解的“第一道防线”作用,为辖区的稳定和谐做出贡献。

提升普法“软硬件”

“七五”普法以来,丁启峰认真落实镇、村法治宣传阵地建设要求,争取资金,实现村村都有法治宣传栏、法律书屋、法律图书角。

在配齐“硬件”的同时,丁启峰还努力提升群众的法律意识。他定期到镇中小学给青少年上法治课,先后为各中小学学生上法治讲座40多场次,为农民上法治课14场次,举办镇机关干部法治培训班16场次,受教育人员5600多人次。

通过“双管齐下”的发力,白土镇基层民主法治建设取得可喜成绩。该镇费村先后被评为省级、国家级“民主法治示范村”,2018年,该镇白土村被评为市级“民主法治示范村”。

当好防控“四大员”

“大家注意了,疫情防控的关键时期,请大家不出门、不串门,在家做好疫情防护,提高对新冠肺炎病毒的科学认识。”去年疫情防控期间,丁启峰每天拿着小喇叭奔走在镇内各个巷口和小道,普及防疫知识和注意事项,当好疫情防控“巡查员”“宣传员”“监督员”“劝导员”,有一分热发一分光。

白天忙碌了一天,晚间在检测点值夜班是一件很辛苦的事,丁启峰以身作则坚守在防控一线。时至今日,丁启峰依然记得那一幕。夜色沉沉,百姓们家里的灯逐渐亮了起来,虽然在棚子下依然很冷,可他的心里却涌动着火热的激情。为了万家灯火更璀璨,他觉得这些辛苦都值得。

扶贫路上的“90后”

▲今年“六一”儿童节期间胡乐慰问关爱留守儿童。

▲胡乐在贫困户家中详细了解发展意愿。

“以后每年‘六一’,我都来看你们!”今年6月10日,胡乐驻村扶贫的任务圆满完成。离别之际,她向宝溪村的留守儿童郑重许下了承诺。

“来时一身书卷气,如今两袖泥土香。”回首两年的扶贫时光,她觉得这一程,偶有坎坷,偶有迷惘,但始终忙碌而充实。付出心血撒下汗水,换来乡村大变样。

架起服务群众“连心桥”

胡乐出生在农村,也成长在农村,对群众的贫困生活有切身的体会。2019年,在组织的召唤下,在家人的支持下,这名“90后”女孩,义无反顾选择成为扶贫工作队的一员,把根扎在柯村最偏远的山村——宝溪村。

入户走访过程中,胡乐体会到,只有真心实意帮助贫困群众解难题、办实事,才能找准帮扶方向,才能和群众建立真感情。“只要你付出的是真心,老百姓就会向着你。”她在走访记录本上这样写道。

贫困户程国海本人患有残疾,家中还有八十岁的老母亲和正在读书的女儿。每次胡乐去他家走访,都会想方设法帮他谋划发展。当程国海流露出养殖黑鸡的意愿时,她主动帮助程国海申请产业到户2400元的政策支持,并积极联系当地黑鸡保种场为程国海购买200只羽黑鸡苗送上门。当得知程国海为养殖技术发愁时,胡乐又推荐程国海参加镇里的技术培训班,还努力协调帮助程国海拓展销路。胡乐的努力没有白费,仅养殖黑鸡就为程国海一家增收2万余元。程国海感动地说:“驻村扶贫干部让我感到了温暖和希望,让我和我的家庭从绝望中走了出来。”

解决百姓“急难愁”问题

老百姓想什么盼什么?扶贫工作重点在哪里?在广泛察民情听民意的基础上,胡乐和驻村工作队、村“两委”着力在群众关注关心的民生事业上推动落实。

“小胡,你来看我们村民组这路,下雨天坑坑洼洼的没法子走,什么时候帮我们修修?”宝溪村上胡组老百姓看到胡乐,便向她反映,虽然村主干道是水泥路,但每年的春耕、夏秋收,大型机械和家用农机通行较多,导致路面损坏严重。村“两委”几次动意、几次搁置,主要原因是资金不足。急群众之所急,干群众之所盼。胡乐东奔西走,最终争取到了8万元,修缮了上胡组道路。

在宝溪村的这两年,经过胡乐和驻村工作队的不懈努力,他们共争取了102.7万元,实施了6个村级建设项目,修建了2条林区道路,硬化了2条水渠,加固了1条村内道路,修建了15条错车道,惠及了200余户800余名群众。

凝聚法治扶贫“正能量”

作为一名扶贫专干,她带领大家摘掉“穷帽子”;作为一名司法行政干警,她自愿扛起村法律顾问的职责,最大程度发挥自身优势,将法治“种子”种植在百姓心里,传递着法治扶贫的正能量。

2020年初,十几个村民因打工收入一时无法要回,找到村“两委”。胡乐及时介入,积极协助村民搜集相关证据,并组织调解。通过前前后后6次调解,历时2个月,终于使问题得到妥善解决,帮助村民拿回自己的血汗钱。

驻村扶贫期间,胡乐帮助村民代写法律文书、草拟流转协议等10余份,开展法律咨询40余人次,主动参与了10余起矛盾纠纷的调处化解,开展《民法典》等法律宣传16次,为宝溪村脱贫攻坚注入了法治力量。

皖公网安备 34010402702246号

皖公网安备 34010402702246号