8 月 20 日至 22 日,宿州市委宣传部组织中央驻皖及省、市主流媒体,开展 “抗日烽火路” 系列采访活动。采访团先后探访泗县、灵璧县、砀山县、萧县、埇桥区的相关抗战纪念场馆与抗战遗址,同抗战烈士亲属深入交流,详细了解中国军民艰苦抗战的情况,以此致敬革命先辈的不朽功勋。

孟宪琛故居

孟宪琛,安徽省宿州市砀山县周寨镇人,1910年生,1929年加入中国共产党。抗战之前,曾任砀师党支部书记、孟楼村党支部书记、砀北区委书记、中共砀山县县委委员等职。抗战初期,先后担任中共砀山县特支书记、湖西人民抗日义勇队第二总队第六大队队长、参谋长、第三支队副、砀山县第一特务队队长、苏鲁豫区党委警卫营营长等职。除孟宪琛本人转战各地力杀敌寇外,他还动员全家老小领导抗日工作。其父、母、妻、三个胞弟、堂兄堂弟皆为抗日救亡舍生忘死,一家不惜节衣缩食,变卖家产,丰、单、杨一带的军民把宪琛同志的一家誉为“抗日饭店”、“抗日之家”。1939年9月,在湖西“肃托事件”中,蒙冤遇难,年仅29岁。

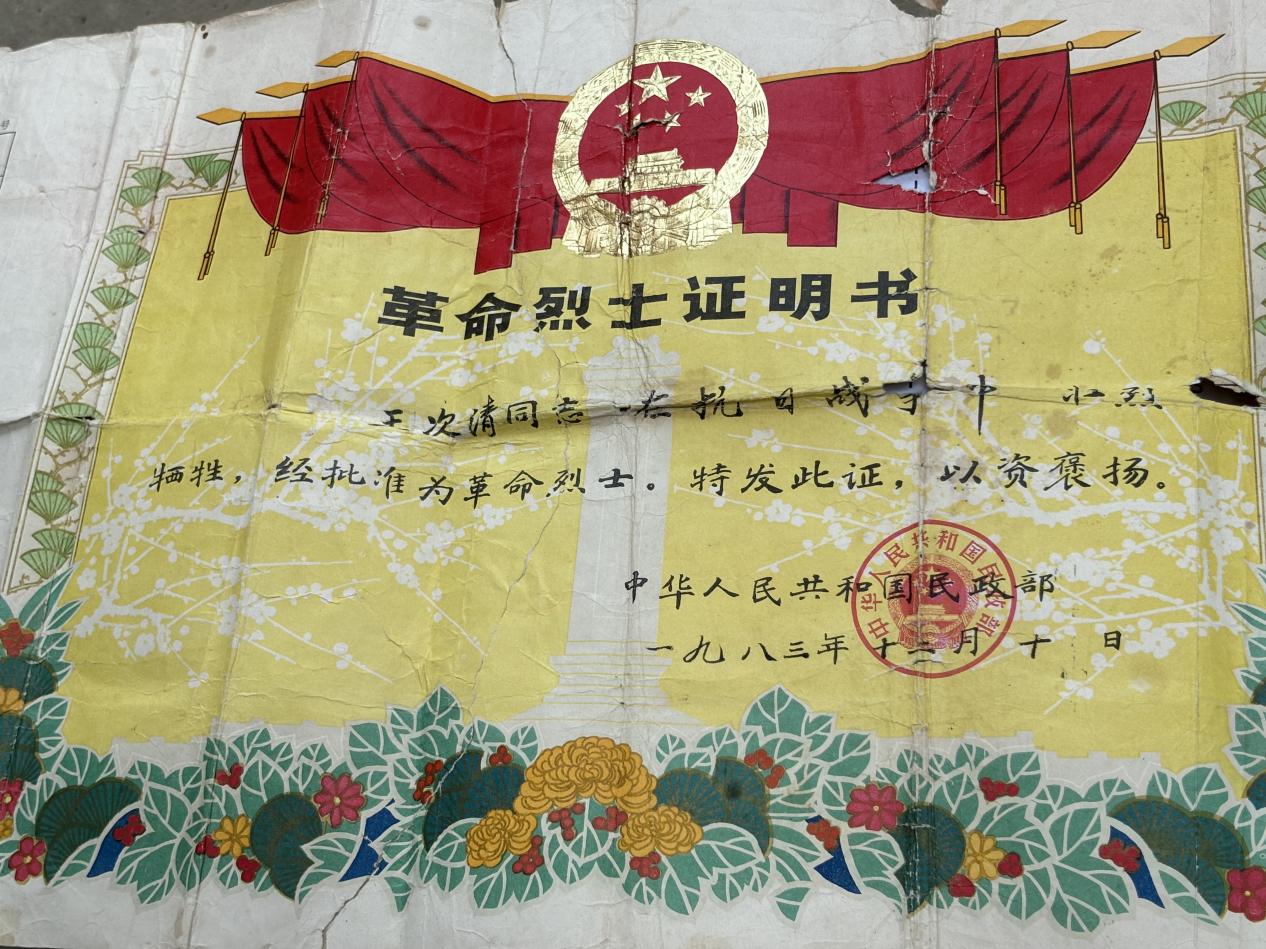

抗战烈士王次青

砀山县著名革命烈士王次青,原名王传谨,1906年生,安徽省砀山县六区王明集村人,幼年随父母乞讨他乡,后家境好转读书。11岁时入本村私塾读书,16岁考入砀城书院新学堂。1924年因家境困苦,退学后,和几位同学参加了军阀褚玉璞的部队,并考入该部士官学校。毕业后,曾任连级军官。1928年春,因不满当局,离开军队返回家乡,创办了王明集小学。同年秋天考入砀山师范学校。1931年毕业后,仍回王明集小学任教,并担任该校校长。受砀师共产党革命活动的影响,一心想干一番革命事业。恰“七·七”卢沟桥事变,正在国家存亡的关头,延安抗大高源等4人来砀山宣传抗日,王次青深受鼓舞和启发,多次邀集砀南、永北一带爱国青年聚会,谋建抗日武装。从20世纪30年代末开始参加革命至1945年4月4日牺牲,曾先后任安徽砀山六区直属常备分队分队长、区常备大队第二中队中队长、六区常备大队大队长、砀南独立营营长、砀南县工委书记、办事处主任,兼砀南县大队长等职务。由其创建和领导的这支皖北地方武装,系在新四军四师师长彭雪枫的支持下发展起来。

杨楼镇黄庙村战斗

黄庙村现位于萧县杨楼镇西部,南邻陇海铁路,北邻310国道,西接闫集镇。1938年8月23日中午,在陇海铁路黄口车站附近的黄庙日军据点里,发生了一场仅仅10分钟的战斗,萧县抗日游击大队一举打死了20名日本侵略军。这个闪电式战斗,犹如平地一声惊雷,迅速传遍了全国,新华社很快报道了这个鼓舞人心的胜利消息,高度赞扬了黄庙战斗的意义。

萧宿铜灵革命烈士纪念园

陵园位于萧县皇藏峪国家森林公园大门外西侧山坡上,是安徽省爱国主义教育基地,由园名壁、烈士碑铭、名人题字碑、纪念塔等建筑物组成。陵园收录了1939名烈士名录,还有二十一集团军与十二集团军的百余名烈士的名录。

新民主主义革命时期,萧宿铜灵边区人民群众积极响应中国共产党的号召,为打败日本侵略者和推翻国民党的反动统治,进行了英勇无畏、艰苦卓绝的斗争,作出了重要贡献。曾经在萧宿铜灵边区战斗过的新四军老战士孙象涵、顾寒星、朱德群、杨明卿等,出于对光荣牺牲的老战友的怀念和敬佩,于1988年11月发起筹建“萧宿铜灵边区革命烈士陵园”的倡议,1994年11月陵园落成。

新四军第四师九旅指挥部石相旧址

新四军第四师九旅指挥部石相旧址位于埇桥区栏杆镇石相村,于2019年12月修葺修复完成,晚清建筑风格,三进院落,建筑面积515平方米。旧址纪念馆由“挺进石相奠新基”、“抗日烽火插遍皖东北”、“张爱萍将军生平事迹剪影”三个展厅组成,展示了张爱萍将军三进石相开辟皖东北抗日根据地的战斗历程。

新四军第四师九旅指挥部石相旧址现已成为爱国主义教育基地、抗战史资料收集和研究基地、国防教育基地、社科普及教育基地和红色旅游景区。截至2024年底,已接待各级领导、各类团体和个人30余万人次。

盛圩烈士陵园简介

埇桥区盛圩烈士陵园,位于芦岭镇东南角盛圩庄西200米,是张震将军当年战斗过的地方,园内安葬烈士1757名,其中有名烈士64名,无名烈士1693名。

1941年10月底,为了更好地开辟和发展宿东抗日根据地,张震决定召开一次宿东地区党政军负责人出席的联席会议,地址在位于宿灵沱河岸上的小秦家。小秦家会议至11月18日夜11时许结束。当时张震将军任新四军四师参谋长,由地方干部安排在盛维藩、孔秀英家借宿。由于消息泄露,那天天刚破晓,日军出动十几辆汽车300多人包围了驻地。村民孔秀英临危不惧,不顾生命危险机智勇敢的掩护张震与前来接应的游击支队通讯班会合,转移到安全地带。在这次遭遇战中,担任阻击任务的警卫连18名勇士和地方干部共31人壮烈牺牲。(吕进 文字资料:宿州市委宣传部)

皖公网安备 34010402702246号

皖公网安备 34010402702246号